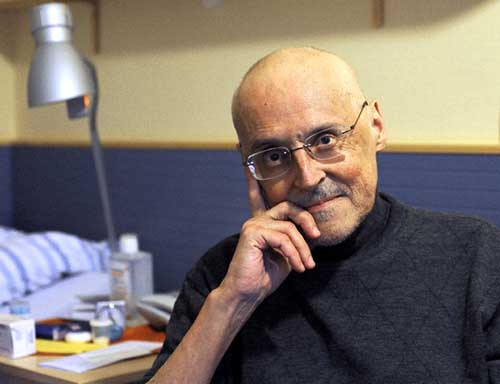

Hans Pfitzinger †

Liebe Freunde von Hans Pfitzinger,

Hans ist heute früh von uns gegangen.

er war sehr schwach zum Schluss, aber furchtlos und neugierig,

auf das, was kommen mag.

Er hat es als große Gnade empfunden,

bis zuletzt keine Schmerzmittel zu benötigen,

und verschied friedlich, mit vollem Bewusstsein.

Er wollte wissen.

«Wer vor dem Sterben zu sterben gelernt hat,

wer sich mit dem Tode angefreundet hat, hört auf, Knecht zu sein.

Er ist aller fremden Macht und Gewalt überlegen.

Wer lebt, nachdem er sein Dasein zu höchstmöglicher Vollendung geführt hat,

ist erhaben über die Wandlungen des Schicksals.

Er ist frei.»

(Seneca)

Wenn ich weiss, wo und wann die Trauerfeier sein wird,

melde ich mich per Email.

Axel Ganguin

Wann genau es war, weiß ich nicht mehr — irgendwann Mitte der siebziger Jahre, 1975 vielleicht, es mag auch 1976 gewesen sein. Aber an eines erinnere ich mich präzise, es hat festgemacht wie ein Standphoto aus einem Stück gemeinsamen Lebens. Ein graues Sakko hatte er an, darüber ein kalifornienbestrahltes Gesicht, von dem ich heute meine, es könnte Spuren eines damals in seiner Zwischenheimat hochgeschätzten Anti-Doping-Mittels gezeigt haben. Ich komme deshalb darauf, weil Ben ihn mir vorgestellt hatte, auch er aus dem Leben geschickt von dieser Krankheit, die hap, wie Hans bei uns bei seinem Kürzel genannt wurde, jetzt verabschiedet hat. Um die Ecke sollten wir ein paar Tage später, Ben, Hans, Mike und ich einen ganzen Nachmittag lang über eine Wiese bunten Lachgrases hüpfen, bis wir erschöpft in den Seilen des sommerlichen Hinterhofbalkons in der Münchner Türkenstraße hingen. Dieses Lächeln mag aber auch diesen offenbar uferlosen Optimismus gezeigt haben, den er aus dieser Aufständischen-Universität Berkeley, wo er nach der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität noch einige Semester Politische Wissenschaften absolvierte, mitgebracht hatte. Den entscheidenden Teil dieses Bildes auf der Adalbertstraße habe ich ebenso prägnant in Erinnerung. Auf meine Frage, was er denn nun hier zu tun gedenke, war seine knappe Antwort: Den Journalismus neu erfinden.

Wäre er nicht tot, müßte ich nun schreiben, daß er das vermutlich tun wird bis an sein Lebensende. Er hatte eine gänzlich andere Auffassung davon als der Journalismus, der sich bis heute gehalten hat. Er war ziemlich wütend, als Christina Schellhase und ich 1996 das Laubacher Feuilleton, für ihn und andere überraschend, verabschiedeten. Als wir uns wieder vertragen hatten, lieferte er eine Begründung für sein Schäumen nach: Er liebe das Blattmachen halt so. Und unser Blättchen hatte tatsächlich etwas von dem, das uns einte und weshalb es schließlich gegründet worden war. Annemarie Monteil hatte diese Gemeinsamkeit unnachahmlich in Worte gefaßt: Nabel der Welt. Hans Pfitzinger war (fast) von Anfang an dabei, er gehörte nicht nur zu den harten Aktivisten unserer Blauen Stunden, die das eine ums andere Mal auch so endeten — wenn er bei dieser Art der Geistsucherei auch einer der Zurückhaltensten war —, er fehlte nie. Auch nicht in seinen Anmerkungen zur Welt, von denen hier nur ein Bruchteil dokumentiert ist (was verfügbar ist, wird nachgetragen; im übrigen sei auf das Archiv der Gazette verwiesen, wo er weiter Blatt machte und in der recht viel des pfitzingerschen Verständnisses von Journalismus nachzulesen ist). Wie man seine Texte auch drehte und wendete, irgendwie hatte er immer recht. Deshalb war er immer im Blatt vertreten, nicht nur als Autor, sondern auch als Lieferant dessen, das unbedingt erneut veröffentlicht gehörte, zum Beispiel immer wieder diese Romantiker, die ein sehr viel anderes Weltbild abgaben, als diese Epoche gemeinhin wahrgenommen wird: E.T.A. Hoffmann und sein fränkischer Landsmann Jean Paul, für den er immer wieder Liebeserklärungen abgab wie hier in Die Gazette, den er so sehr liebte, daß er ihn sich auch schonmal zur Brust nahm. Das tat er auch mit der Zeitung, die er in die Richtung zurückschieben wollte, von der er meinte, daß sie die einzig gültige sei. So richtig genossen hatte das Blatt das nie, was aus dem verschämten Nachrüfchen ersichtlich wird. Aber wer hier gescheitert ist, der Erfinder eines neuen Journalismus oder der alte, unausrottbare selbst, das wird sich weisen. Aber das dürfte ihn kaum mehr interessieren können, den Hans.

hap und ich haben uns ein wenig aus den Augen verloren die letzten Jahre. Das ist jedoch in erster Linie geographisch bedingt. Es ist gut möglich, daß er mir in naher Zukunft derart aufleuchtet, auf daß ich mich noch einmal persönlicher zu Wort melden muß. Aber nun mag ich zunächst einmal in mich gehen.

| Di, 23.02.2010 | link | (6934) | 1 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Letzte Worte |

Germslang

oder: Weshalb fällt mir Jean Paul auch noch in den Rücken?

Er hatte ja keine Ahnung, mein großer fränkischer Landsmann. Vor lauter Begeisterung für die französische Kultur veränderte er sogar seinen Namen, nannte sich nicht mehr Johann Paul Friedrich Richter, sondern Jean Paul (wobei er Paul der Überlieferung nach deutsch aussprach, also nicht Pol.) Und dann, im Jahr 205 nach der Großen Revolution, tritt diese Kultur — genauer: der daraus hervorgegangene Staat — zum verzweifelten Kampf für den Erhalt ihrer Sprache an. Bis zu sechs Monate Gefängnis drohen künftig in Frankreich jenen Untertanen, die im öffentlichen Gebrauch Fremdwörter benützen, für die es auch Ausdrücke in der eigenen Sprache gibt.

Endlich! Meine Freude beim Lesen dieser Nachricht war spontan und solidarisch. Trotz aller Vorbehalte gegen staatliche Eingriffe — ein ähnliches Gesetz wider den Ungeist wünschte ich mir hierzulande schon lange. Namen tun ja nichts zur Sache, aber ich würde Marie Waldburg von der Abendzeitung glatt ein Reclam-Bändchen (Schulmeisterlein Wutz womöglich) in den Frauenknast schicken. In früheren Jahren habe ich schon mal Kollegen und -innen per Postkarte auf ihre Vergewaltigung der deutschen Sprache hingewiesen. (Außer über locker-flockige Importe aus der T-Shirt-Kultur regte ich mich auch gern über den Begriff Azubi auf.) Klar, daß man sich damit keine Freunde schafft. Aber ich handle in Notwehr. Meine Schmerzschwelle liegt da wohl etwas tiefer, als bei den meisten Mitmenschen. Inzwischen ist nicht nur das Porto, sondern auch die Zahl der amerikanischen Begriffe im deutschen Sprachgebrauch derart gestiegen, daß ich das Verschicken von mahnenden Postkarten aufgeben mußte. Doch bevor der Deich vollends bricht, stemme ich mich — die Hochwasseropfer an Mosel, Rhein, Altmühl und Bode mögen mir die Metapher verzeihen — mit dieser Zeitung verzweifelt gegen die Flut.

Ja, ich handle in Notwehr. Gelegentlich glaube ich ja, die Schreiber und Texter beharren auf ihrem Tun gar nicht extra, um mir Schmerz zuzufügen. Vielleicht wissen sie es gar nicht anders, weil sie eh nichts lesen, was älter ist als der ‹Spiegel› dieser Woche. Wie anders könnte sich diese von Giorgio Armani beschneiderte Journalistin denn sonst in meinen Fernseher schleichen und von «Pseudotaffneß» faseln, was wohl toughness geschrieben würde und Härte bedeutet? Hat sich denn die gesamte schreibende (und fernsendende) Zunft verschworen, mit dem Ziel, mich zur Weißglut zu bringen? Wie soll ich mir denn die Inflation dieser englischen Vokabeln erklären, die — häufig auch noch falsch verwendet — allgegenwärtig sind: in Tageszeitungen, Magazinen, Wochenschriften, Werbetexten, Sportreportagen, Fernsehsendungen, Talg-Shows (so spricht's der Franke aus, korrekt, wie ich meine), Bedienungsanleitungen, Verpackungen und Radiosendungen? Da wird ständig geschrieben und gesprochen von adventure und von biken, von Event und Location, von Birthing und Breathing und Walking, von Big Points und genau getimten Pässen, von Superslowmo und von Riverrafting, da werden Songs und Ereignisse gecovert, nicht die geringsten Selbstzweifel geoutet, TopNews und Tiwi for Nature gesendet, da wird eine Zeitschrift mit dem Titel ‹Fit for Fun› herausgebracht. Noch toller treiben sie's mit Begriffen, die es im englischen Sprachgebrauch gar nicht gibt: der Talkmaster gehört dazu, der Dressman, Max Goldts Pullunder oder — gesehen im Untergeschoß des Münchener Hauptbahnhofs — die Modejuwelery. Im Sport- und Schaugeschäft feiern sie allüberall die ‹Shooting Stars›, obwohl sie in den meisten Fällen ‹Rising Stars› meinen. Ersteres erfüllt ja fast den Tatbestand der Beleidigung, denn eine Sternschnuppe ist bekanntlich sehr kurzlebig, während das Etikett aufgehender Stern schon eher als Kompliment durchgeht.

Weshalb mich solche Begriffe so ärgern? Vielleicht, weil die meisten der mir lieben Schriftsteller im 19. Jahrhundert geschrieben haben. Will ich mich, als Dank für die Freude, die mir Gottfried Keller, Wilhelm Raabe, Jean Paul, E.T.A. Hoffmann mit ihren Büchern bereitet haben und bereiten, am Kreuzzug zur Rettung und Erhaltung ihrer bedrohten Sprache beteiligen? Kann schon sein. Bin ich einer jener heimatlosen Linken, die sich — weil sie ihr sorgsam verkapseltes Nationalgefühl nicht anders äußern können — wahnhaft an korrektes Deutsch klammern? Nee, glaub ich eher nicht. Unterschwelliger Anti-Amerikanismus, ohnmächtige Wut, daß die Sieger unsere Kultur und Sprache mit Erfolg kolonialisert haben? Nicht ganz daneben. Wobei ich den Siegern/Befreiern weniger Vorwürfe mache als den bereitwillig kuschenden Besiegten, die in Personalunion zuvor die Mitläufer wildgewordener Radikalgermanisierer waren. Denn wie der Höhlenbewohner mit dem Bärenblut die Stärke des Gegners aufzunehmen glaubte, hofft auch der Unterdrückte stark zu werden wie der Unterdrücker, wenn er die Siegersprache und -kultur übernimmt. Der mich quälende Mensch am Schreibcomputer will deutlich machen, daß er dazugehört, zu den jungen, dynamischen, frischwärts cleanen Erfolgstypen, der young generation von C & A, die den kapitalistischen Frohsinn verkörpern: It's the taste — der Geschmack von Macht, versteht sich, von Potenz und Jugend = Stärke. (Gestern sehe ich an der Bushaltestelle die Werbung für lila Pause: Neu! Crisp wie nie! Und beim Kaufen und Knuspern darfst du dann zur Belohnung an die kräftigen Oberschenkel der schnell schwimmenden Franziska van Almsick denken. Im übrigen finde ich das verniedlichende Franzi inzwischen schlimmer als Azubi.)

Ja, ich gebe es zu: Ich fühle mich unterdrückt von dieser weltumspannenden, amerikanisch daherkommenden Mentalität des Macht-euch-die-Erde-untertan-Kommerzes. Ich fühle mich angezogen von Kulturen, die in Harmonie mit der Natur zu leben versuchen. Den gedankenlosen Benützern von Germslang erkläre ich deshalb: Ihr seid meine politischen Feinde. Dabei berufe ich mich auf einen Autor namens Lewis Carroll und sein Buch ‹Alice im Wunderland›. Zugegeben, Mr. Carroll ist kein Deutscher, aber seine Schrift wurde recht sorgfältig übersetzt. In ihr las ich über den Zusammenhang zwischen Wort und Politik: Wer die Definitionen hat, erfährt Alice, hat die Macht. Auch wenn sie es nicht wissen, jene Sprachverhunzer, sie sind allesamt am Kampf um die Definitionen beteiligt, und ich stehe da rigoros auf der anderen Seite, nämlich auf meiner.

Sogar mein großer fränkischer Landsmann läßt mich in Stich, verharmlost, beschwichtigt, spielt das Problem herunter, spricht von «der Unart, alles verdeutschen zu wollen». Was er wohl 1994 zum ‹Wörterbuch der offiziellen Ausdrücke der französischen Sprache› gesagt hätte, in dem der air bag zum sac gonflable wird? Wir werden es nie wissen, weshalb ich wenigstens eine Äußerung Jean Pauls aus dem Jahre 1796 zitieren möchte: «An und für sich ists doch einerlei — um so mehr, da alle Sprachen wie alle Menschen miteinander verschwistert und verschwägert sind —, ob ein Wilder oder ein Ausländer ein Wort erfand, ob es wie Moos unter den deutschen Wäldern aufwuchs oder wie Festungsgras in den Pflastersteinen des römischen Forums.» Aha. Doch Herr Richter sprach von der Lateinisierung des Deutschen. Hätte er je die Illustrierte ‹Stern› oder eine Ausgabe der Münchener ‹Abendzeitung› des Jahres 1994 aufgeschlagen, würde er sich dann noch über mich und meine Mitkämpfer lustigmachen, der Vorfahr? Jedenfalls höhnt er: «[...] als wenn ein Wort sich um eine bessere Naturalisationsakte zu bewerben hätte, als die ihm seine allgemeine Verständlichkeit erteilt.» Der Dolchstoß gegen die eigene Sprache, Herr Paul? Nein, ich glaube eher, er konnte einfach nicht ahnen, wie schlimm es mal werden würde, in Frankreich und Deutschland, konnte nicht wissen, womit mich diese — im besten Fall nur doofen — Quassler und Schmierer 200 Jahre später tagtäglich quälen würden. Daß wir mit all den happy fashion victims auf ihren Inline Skates, am Ohr den Ghettoblaster, die überseeischen Vetterbegriffe wieder heim ins gemeinsame Reich der germanischen Sprachen holen, mag andere trösten.

Jean Paul konnte ja damals gar keine Ahnung haben.

Hans Pfitzinger

Laubacher Feuilleton 10.1994, S. 2

| Sa, 20.02.2010 | link | (7673) | 1 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Schrift und Sprache |

|

|

weiterblättern ist das anwachsende Archiv der édition csc, mittlerweile in aktueller Fortsetzung. Partenaire, Partner.

Letzte Aktualisierung: 05.12.2013, 18:31

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Links:

... Aktuelle Seite

... Inhaltsverzeichnis

... Autorinnen und Autoren

... Inwendiges

... Impressum

... Blogger.de

... Spenden

Letzte Kommentare:

/

Biographische Notiz

(edition csc)

/

Martin Knepper

(edition csc)

/

Enzoo (52 [2.10.2012]):

(edition csc)

/

Liebe virtuelle Verleger,

(edition csc)

/

Unglaublich

(jean stubenzweig)

/

Herbert Köhler

(edition csc)

/

Das sehen wir

(edition csc)

/

Guter Artikel!

(wolfganggl)

/

nur konsequent, dass storck...

(vert)

/

Telephon-Spiele

(edition csc)

/

Ein Porträt

(edition csc)

/

Unser Häus'chen

(daniel buchta)

/

Die bagonalistische Ballastung

(edition csc)

/

Dictionnaire

(edition csc)

/

Eine Antwort

(edition csc)

/

Please copy

(einemaria)

/

kid37, "We learned more from...

(kreuzbube)

/

Der bildenden Zeitung

(edition csc)

/

Da sieht man es. Nicht in...

(kid37)

Privatsphäre:

Suche:

Links:

... Aktuelle Seite

... Inhaltsverzeichnis

... Autorinnen und Autoren

... Inwendiges

... Impressum

... Blogger.de

... Spenden

Letzte Kommentare:

/

Biographische Notiz

(edition csc)

/

Martin Knepper

(edition csc)

/

Enzoo (52 [2.10.2012]):

(edition csc)

/

Liebe virtuelle Verleger,

(edition csc)

/

Unglaublich

(jean stubenzweig)

/

Herbert Köhler

(edition csc)

/

Das sehen wir

(edition csc)

/

Guter Artikel!

(wolfganggl)

/

nur konsequent, dass storck...

(vert)

/

Telephon-Spiele

(edition csc)

/

Ein Porträt

(edition csc)

/

Unser Häus'chen

(daniel buchta)

/

Die bagonalistische Ballastung

(edition csc)

/

Dictionnaire

(edition csc)

/

Eine Antwort

(edition csc)

/

Please copy

(einemaria)

/

kid37, "We learned more from...

(kreuzbube)

/

Der bildenden Zeitung

(edition csc)

/

Da sieht man es. Nicht in...

(kid37)

Privatsphäre:

Suche: