Bis zur Unkenntlichkeit:

Joyce, die Echolalie und ein virologischer Befund

... riverrun, past Eve and Adams, from swerve of shore to bend of bay, brings us by a commodius vicus of recirculation back to ...

Kleinkinder — und darum bemüht sich manch erwachsener Autor erst wieder — benutzen im Zuge physiologischer Sprachentwicklung mehrsilbige Wörter, um sie sprechend durch dann stetig beschleunigte Wiederholung der Unkenntlichkeit preiszugeben (Nachvollziehen etwa mit dem Wort ‹Panamakanal› erwünscht!).

Echolalie wird dieser Effekt genannt, und er ist das Resultat einer stürmischen Regelverletzung: der Laut wird selbst zum greifbaren Material, ihm geht jede Sinnebene verloren, weil Sprachproduktion und Wahrnehmung nur einen bestimmten Wert von sich formenden und rückbildenden Lauten pro Zeitabschnitt aushalten können, der hier überschritten wird.

Ein schwedischer Virusforscher, Albert von Magnus, konnte 1947 ein Phänomen beobachten, das als molekulare Entsprechung der Echolalie gesehen werden kann — anhand des Vermehrungsverhaltens von Grippe-Viren bei Hühnerembryonen zeigte er, daß mit steigender Viruskonzentration zwar bei den Nachfolgegenerationen bestimmte immunologische Eigenschaften bestehen bleiben, die Infektiösität bei diesem Vorgang jedoch abnimmt. Beimpfen des Nährmediums mit steigenden Viruskonzentrationen und folgende Erhöhung der Umsatzgeschwindigkeit brachten zudem defekte, impotente Viruspartikel hervor, die ihre ursprüngliche Information eingebüßt hatten und daher auch keine weiteren Zellen infizieren konnten.

Echolalie und Viruskinetik treten plötzlich in hermeneutische Spiegelung: werden zu viele Laute zu rasch hintereinander gesprochen oder zu viele Viruspartikel im Nährmedium zu schnell umgesetzt, ist die Antwort beider Systeme gleich: das Produkt wird unkenntlich. Die Sprachproduktion verwischt Ränder, kann nicht mehr entschlüsselt werden, die Virussequenz hat die Fähigkeit zum Sinntransport, also zur Infektion eingebüßt. Je gröber der Regelverstoß gegen die Bedingungen der räumlichen und zeitlichen Verbreitung ausfällt, desto eher wird sich Unkenntlichkeit einstellen.

Phänomene, die sowohl in angesehenen virologischen Forschungslabors als auch auf Kinderspielplätzen beobachtete werden, erwecken den Verdacht, ein Prinzip zu erklären — das in diesem Fall von hermetischer Literatur noch zugespitzt wird. Der Unkenntlichkeitskoeffizient als Lupe, die Lichtstrahlen auf den ersten Satz von Finnegan's Wake gerichtet, dem bislang zum Glück nur in Teilen übersetzten Alterswerk von James Joyces: so tauchen «riverrun — Lichtinseln — past Eve and Adam's — aus einem verborgenem — brings us back — Schattenreich — by a commodius vicus of recirculation — hervor — to Howth Castle and Environs»: ein Anfangssatz, der nun wie ein Brückenschlag zwischen Echolalie und Molekularbewegung erscheint. Der Betrag des Unkenntlichkeitskoeffizienten, anfangs hoch (riverrun), die Unkenntlichkeit versprechend, strebt sofort wieder gegen Null (by a commodius vicus), wobei molekulare Prinzipen des Fließens wie die der Rezirkulation die Bühne bilden, auf der Joyce die Möglichkeiten der Unkenntlichkeit spielen läßt. Bittere Pointe einer dieser Szene begleitenden Unkenntlichkeit: der Autor hatte, wie als Reaktion auf zu viel Reize oder als Vorahnung des Unkenntlichkeitskoeffizienten, zu diesem Zeitpunkt sein Augenlicht fast ganz verloren. Und folgte damit einem anthropologischen Axiom: man kann entweder nur fühlen oder sehen, niemals beides gleichzeitig.

Vielleicht ist die weitere Erforschung des Unkenntlichkeitskoeffizienten ein erfolgreicher Tauchversuch auf den Grund der Dinge, dorthin, wo Sprache Moleküle bewegt: Finn, again! Take, Bussoftlhee, mememormee! Till thousendsthee. L(i)ps. The keys to. Given! A way a lone a last a loved a long the ...

Achim Küppers

Der Autor, Jahrgang 1961, hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung mit Ralph Köhnen zusammengearbeitet. Weiteres ist uns nicht bekannt. Wir vermuten allerdings, daß er als Arzt tätig ist.

Laubacher Feuilleton 2.1992, S. 8

| Fr, 20.03.2009 | link | (1981) | 1 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Schrift und Sprache |

Sehen als Textkultur

Intermediale Beziehungen zwischen Rilke und Cézanne

Vieldeutig orakelte bereits 1928 Walter Benjamin, daß das Buch in seiner überkommenen Gestalt dem Ende entgegengehe. Seither sind, zugunsten der technischen Medien, hundertfach Begräbnisreden auf Bücher und mithin Texte angestimmt worden, deren Ende indessen immer noch nicht abzusehen ist. Wertkonservativ in diesem Sinne verhält sich auch das vorgestellte Buch, das emphatisch für die Erweiterung der Schriftkultur aus dem Geist der Optik plädiert, und zwar an einem Beispiel der Jahrhundertwende: wie sich in poetischen Krisenzeiten Rilke von der Malerei Cézannes anregen läßt, um Fragen der Perspektivwahl, der Raum- und Figurengestaltung, der Darstellung von Zeit und überhaupt alle möglichen Standortfragen für sich zu beantworten — oder neue Verwirrungen der Wahrnehmung aufzuwerfen, denn die Wahrnehmungsverschreibung des «neuen Sehens» ist schließlich über Ästhetiker wie Sklovsky (1916) bis heute zum Topos der Kunsthistoriker avanciert.

Ist für das Verhältnis beider Künste immer wieder die Geschwistermetaphorik bemüht worden — im 18. Jahrhundert bis heute, an die berühmte Fußnote des Horaz (‹ut pictura poesis›) anknüpfend, ist doch hier gerade kein Inzest am und im Werk, sondern reibt sich Rilke gerade am anderen Medium, der Farbe Cézannes, indem er seine Bilder nicht nur in vielen Briefen beschreibt, sondern seine Schreibweise von der Cézanneschen Darstellungsweise ändern läßt. Umgekehrt werden dadurch Cézannes Bilder anders ‹lesbar›, und insofern handelt es sich um Zwischendisziplinarität — um das modische Mimikry-Präfix ‹inter› zu vermeiden — im genauesten Sinne.

Goethe hat, wie um Benjamin vorab zu widersprechen, in seinen Maximen und Reflexionen einmal gesagt, daß Bücher ihr Erlebtes haben, das ihnen nicht entzogen werden kann. Nun geben sich wissenschaftliche Texte im allgemeinen unverdächtig dafür, daß ihnen noch irgend Subjektives, Privates, Erlebtes anhaften könnte, und sicherlich hat das Buch nichts von der Goetheschen Eurhythmik. Doch ist ein bißchen von dem Vitalismus Nietzsches hineingewandert, der in seiner Fröhlichen Wissenschaft das Leben selbst zum Erkenntnismedium erhebt — Leben, der vielleicht zentrale Begriff für Kunst um 1900, wie auch sein Gegenteil: die Abstraktion. Beides gilt hier: denn das Leben verdünnt sich auch zum Zeichen, und soviel wird deutlich: nicht um Dinge an sich geht es, sondern bei Cézanne und Rilke ist es die Erscheinungsweise der Dinge, der Name oder der Farbfleck des Dinges, was interessiert. Und so sehr auch Cézanne als eine Art Jackson Pollock vorgestellt wird, der in den Farben deliriert, so sehr auch Rilkes Romanfigur Malte Laurids Brigge in entregelter Wahrnehmung schwelgt, wird doch die konstruktivistische Intention beider deutlich, im doppelten Sinne: Leinwand bzw. Buchseite werden zum Fluchtpunkt, an dem sich ein chaotisch gewordenes Leben zusammenballt, zum Ort, an dem mit künstlerischen Zeichen gespielt wird. Und mit solchem Möglichkeitssinn soll dann auch eine Anderssicht der Dinge eröffnet, damit vielleicht auch, so der idealistische Glaube, die Dinge selber geändert werden. Das gilt auch für Rilkes Neue Gedichte: seine Blaue Hortensie ist vor allem eine Sprach-Hortensie, kein botanisches Abziehbild; sie will zu der Sichtweise anleiten, daß alle Dinge immer auch noch anders sein könnten.

Einige Strömungsverhältnisse der Theoriebildung werden mit dem Buch erneut in Fluß gebracht, Althermeneutik wird angefeindet, Dekonstruktion bevorzugt, kritische Theorie (Adorno, Benjamin) mit dem Optimismus des neuen Sehens enggeführt. Was den Anmerkungsapparat angeht, ließe sich wiederum mit Benjamin spötteln: «Bücher und Dirnen — Fußnoten sind bei den einen, was bei den anderen Geldscheine im Strumpf.» Was schließlich die Argumente der Studie — oft genug die inneren Gegensätze betonend — angeht, sollen sie aus jeder Einbahnstraße befreien und zu Richtungsänderungen des Wahrnehmens ermutigen.

Detlef Bluemler

Laubacher Feuilleton 18.1996, S. 12

Ralph Köhnen

Sehen als Textkultur

Intermediale Beziehungen zwischen Rilke und Cézanne

Aisthesis Verlag, Bielefeld 1995

| Fr, 20.03.2009 | link | (2264) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Schrift und Sprache |

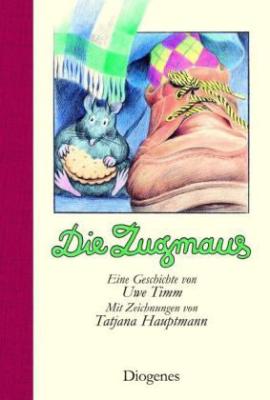

Von Müsli für Menschen

Müsli ist Schwyzerdütsch und bedeutet Mäuslein. Soviel für alle, die sonst nicht weiterlesen würden, weil sie denken, sie erführen hier einiges über gesunde Frühstückskost. Wer also meint, im folgenden Neues über die kernige Körnermahlzeit zu erfahren, kann die Lektüre sofort abbrechen.

Die Geschichte ist rasch erzählt: Vorwitzige Maus geht per Bahn auf Wanderschaft und erlebt, vornehmlich in Paris, eine Vielzahl aufregender Abenteuer. Wenn die Hauptrolle von einem Tier besetzt ist, handelt es sich meistens um einen klassischen Kinderstoff (Ausnahmen: ‹Der weiße Hai›, ‹Die Straße der Ölsardinen›). So auch hier. Aber wann immer sich die Literatur an den Nachwuchs wendet, bekommen wir Erwachsene das spitz. Und wir können nicht anders, als da reinzuschnüffeln. Sei es, um eine Form erziehungsberechtigter Vorzensur zu üben («Der Schund kommt mir nicht ins Haus!»). Oder einfach, weil die Adressaten des Lesens noch nicht oder nur in sehr begrenztem Maße mächtig sind («Es war einmal ein ... jetzt hör gefälligst zu, wenn ich Dir schon vorlese, du Rotzlöffel!»).

Die Geschichte ist rasch erzählt: Vorwitzige Maus geht per Bahn auf Wanderschaft und erlebt, vornehmlich in Paris, eine Vielzahl aufregender Abenteuer. Wenn die Hauptrolle von einem Tier besetzt ist, handelt es sich meistens um einen klassischen Kinderstoff (Ausnahmen: ‹Der weiße Hai›, ‹Die Straße der Ölsardinen›). So auch hier. Aber wann immer sich die Literatur an den Nachwuchs wendet, bekommen wir Erwachsene das spitz. Und wir können nicht anders, als da reinzuschnüffeln. Sei es, um eine Form erziehungsberechtigter Vorzensur zu üben («Der Schund kommt mir nicht ins Haus!»). Oder einfach, weil die Adressaten des Lesens noch nicht oder nur in sehr begrenztem Maße mächtig sind («Es war einmal ein ... jetzt hör gefälligst zu, wenn ich Dir schon vorlese, du Rotzlöffel!»).Manchmal stoßen wir dabei auf wahre Kleinodien, auch wenn es gelegentlich Jahre dauert. Wie zum Beispiel bei Die Zugmaus von Uwe Timm, für die der Zürcher Diogenes Verlag bereits 1981 das Copyright angemeldet hat. Diese Zugmaus ist eine gewöhnliche Hausmaus, heißt Stefan, wird aber von allen nur Mausebiber genannt, weil sie als Kind Baumstämme angenagt hat (das verwirrt Leser/innen und/oder Zuhörer/innen zunächst, tut aber eigentlich überhaupt nichts zur Sache).

Diese Hausmaus/Zugmaus namens Stefan/Mausebiber wird zu Beginn der Geschichte gebeten, ihre Pariser Abenteuer zu erzählen, woraus der gebildete Vorlesende zweierlei Schlüsse ziehen kann: 1. Es handelt sich um eine Rahmenhandlung mit eingeschobener Rückblende (das werden wir tunlichst für uns behalten, weil es die Kids sowieso nicht interessiert). 2. Stefan hat all seine Abenteuer offensichtlich überlebt (und das werden wir ebenfalls nicht groß rumposaunen, weil sonst für die Zuhörer die Spannung raus wäre. Denn seien wir doch mal ehrlich: Hin und wieder wollen wir das blanke Entsetzen in den Kinderaugen sehen. Und ab und zu auch mal ein kleines Tränchen ...).

Unsere Zugmaus erzählt also. Zunächst über ihre Herkunft. Über ihre Verwandtschaft. Und wie ihr der Zirkuspudel Isegrimm eines Tages den Mund (denn natürlich ist Stefan so sehr ein vermenschlichtes Lebewesen, daß er keine Schnauze hat) wäßrig macht auf die Schweiz, speziell auf den dort produzierten Käse: «Die Löcher werden von Schweizer Mäusen kunstvoll herausgenagt. So kunstvoll, daß man nicht die kleinste Spur von einem Mausezahn erkennen kann.» Fortan träumt Stefan von einer Karriere als Diplom-Käsenager («Nein, Kleines, Teenager sind was anderes»). Aber bevor er seine Träume in die Tat umsetzen kann, muß es erst mal ganz dick kommen (Blankes Entsetzen! Kindertränen!): Das Münchner Mäusedomizil fällt der Abrißbirne zum Opfer (Bauspekulation), der Lüftungsschacht einer nahegelegenen Tiefgarage ist kein adäquates Übergangsquartier (zu zugig), und der zwischenzeitlich entstandene Neubau entspricht nicht Großvaters Mäuse-Einmaleins: «Wo Menschen leben, da gibt es auch Abfälle.» Die wandern nämlich in dem Neubau (Fluch moderner Architektur) auf der Direttissima in den Müllschlucker.

Wie der sozial entwurzelte Homo sapiens, landet auch unsere Mäusefamilie am Hauptbahnhof. Da ist die Welt (fast) noch in Ordnung, denn, so Stefan: «Wir kannten inzwischen einen Imbißstand, wo viele leckere Sachen am Boden lagen, zum Beispiel Pommes frites.» So weit, so gut. Aber: «Leider waren sie oftmals durch Ketchup verdorben, das die Menschen aus unerklärlichen Gründen darüberschmieren.»

Vom Bahnhof ist es für unser Mäuschen nur noch ein kleiner Schritt ins Hobo-Dasein auf der Strecke Köln-Hamburg. Anderthalb Jahre D-Zug. Dann der erste Lichtblick: Stefan steigt um und rast mit 200 Stundenkilometer nach Basel. Dabei beobachtet er messerscharf: «Das Eigentümliche an diesem Intercity-Zug war, daß fast ausschließlich Männer darin saßen. Die meisten trugen Anzüge und Krawatten und hatten alle, wie auf Verabredung, kleine lederne Aktenkoffer bei sich («Richtig, mein Sohn, auch Dein Papi ist gelegentlich gezwungen, in dieser Aufmachung rumzureisen»).

Eine weitere Ernüchterung gibt es für Stefan in Basel, wo ihn die Schweizer Bahnhofs-Maus Wilhelm über die diplomierte Käsenagerei aufklärt: «Das isch doch nur e Märli. Vilicht isch das viel friener emol so gsi, aber hüt mache das nur no Maschine. Für uns Müsli isch do kei Platz me.» Und faßt zusammen: «D'Schwyz isch kei Land für Müsli. Do isch alles suuber und ordlig.»

Aber gottlob haben auch Basler Bahnhofs-Müsli ihre Mythen. Und die lassen nur ein Ziel offen: Frankreich, «unter de Schwyzer Müs e Gheimtip». (Unter den fein gekleideten Herren im Intercity auch!) Folglich gehen Stefan und Wilhelm gemeinsam auf Achse und landen in Paris. Offensichtlich ist an Schweizer Mythen mehr dran als an deutschen, denn: «Noch an demselben Abend entdeckten wir eine Gewohnheit der Franzosen, die uns entzückte. Die Franzosen pflegen zu allen Mahlzeiten langgezogene Brötchen zu essen [...], wie für Mäuse geschaffen, denn dabei fallen natürlich viele Krümel ab.» Aber die nahmen sie nur als «Zubrot», denn es gab noch einiges mehr: zum Beispiel in Rotwein eingelegte Oliven. Von denen «lagen viele am Boden, da sie von den amerikanischen Touristen, in der Annahme, sie seien verdorben, meist unter den Tisch geworfen wurden.» Und die erste Lektion in Pariser Lebensart, speziell über die Benutzung der Boulevards, lernen unsere beiden Zugereisten von Pierre (Pariser Bahnhofs-Maus): «Nicht laufen, sondern schreiten. Was huscht, das sieht man.»

In der Folgezeit muß dann aber doch eine ganze Menge gehuscht werden, denn wo es viele Mäuse gibt, da sind auch die Katzen nicht weit. Höhepunkt ist eine Verfolgungsjagd rund ums Bein eines Müllmanns (Blankes Entsetzen! Kindertränen!). Unsere Freunde landen schließlich bei einem Zirkus und lernen notgedrungen eine Menge artistischer Tricks, aber alles soll hier natürlich noch nicht verraten werden ... («Da müßt ihr schon zuhören, bis der Papi zu Ende gelesen hat.»)

Deshalb abschließend lieber noch ein paar kritische Takte zu den Illustrationen. Die sind von Tatjana Hauptmann, teilweise farbig und ausnahmslos sehr hübsch. Nur: Die meisten Schlüsselszenen wurden leider nicht mit dem Zeichenstift erfaßt. Auf einem Dutzend Bilder ist weit und breit keine Maus zu sehen, und häufig flüchtet sich die Illustratorin in die Standardsituation «arme, kleine Maus und großer, gefährlicher Schuh» («Uiii, Papi, gleich tritt sie drauf, stimmt's!?» Blankes Entsetzen! Kindertränen!). Und damit, finden wir, wird unser kindliches Vorstellungsvermögen doch wohl auf eine harte Probe gestellt. Recht so!

Ullrich Jackus

Uwe Timm

Die Zugmaus

Illustriert von Axel Scheffler

dtv junior, Reihe Hanser

120 Seiten, Euro 6,95; SFr 12,40

Jackus' Anmerkung zu den Zeichnungen von Tatjana Hauptmann bezieht sich auf die Ausgabe des Diogenes-Verlages von 1981.

Laubacher Feuilleton 16.1995, S. 13

| Sa, 07.03.2009 | link | (3787) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Schrift und Sprache |

Feuilletonist Platon

... aus irgendeinem imponderablen Grund sind ja die Zeitungen nicht Laboratorien und Versuchsstätten des Geistes, was sie zum allgemeinen Segen sein könnten, sondern gewöhnlich Magazine und Börsen. Es würde Platon — um ihn als Beispiel zu nehmen, weil man ihn neben einem Dutzend anderer den größten Denker nennt, — ganz bestimmt, wenn er noch lebte, entzückt sein von einem Zeitungsbetrieb, wo jeden Tag eine neue Idee erschaffen, ausgewechselt, verfeinert werden kann, wo von allem Ende der Welt, mit einer Geschwindigkeit, die er nie erlebt hat, die Nachrichten zusammenströmen und ein Stab von Demiurgen bereit ist, sie augenblicklich auf ihren Gehalt an Geist und Wirklichkeit zu prüfen. Er würde in einer Zeitungsredaktion jenen Topos uranios, den himmlischen Ort der Ideen vermutet haben, dessen Vorhandensein er so eindringlich beschrieben hat, daß noch heute alle besseren Menschen, wenn sie zu ihren Kindern oder angestellten sprechen, Idealisten sind.

Und natürlich würde Platon, wenn er heute plötzlich in einer Redaktion vorsprechen und nachweisen würde, daß er wirklich jener große Schriftsteller sei, der vor mehr als zweitausend Jahren gestorben ist, damit ungeheures Aufsehen erregen und die lohnendsten Aufträge erhalten. Wäre er dann imstande, binnen drei Wochen einen Band philosophischer Reisebriefe zu schreiben und einige tausend seiner bekannten Kurzgeschichten, vielleicht auch eines oder das andere seiner älteren Werke zu verfilmen, so würde es ihm sicher auf längere Zeit ganz gut gehen. So bald jedoch die Aktualität seiner Wiederkehr vorbei wäre und Herr Platon wollte dann noch eine seiner bekannten Ideen, die sich niemals ganz durchsetzen konnten, verwirklichen, so würde ihn der Chefredakteur nur noch auffordern, zuweilen für die Unterhaltungsbeilage des Blattes ein hübsches Feuilleton darüber zu schreiben (aber möglichst locker und flott, nicht so schwer im Stil, mit Rücksicht auf den Leserkreis), und der Feuilletonredakteur würde hinzufügen, daß er einen solchen Beitrag leider höchstens einmal im Monat unterbringen könne, weil doch noch so viele andere Talente zu berücksichtigen seien. Und beide Herren würden danach das Gefühl besitzen, sehr viel für einen Mann getan zu haben, der zwar der Nestor der europäischen Publizisten ist, aber doch etwas überholt und an Gegenwartswert keineswegs einem Mann wie etwa Paul Arnheim gleichzustellen sei.

Robert Musil

in: Gesammelte Werke I, Der Mann ohne Eigenschaften, Roman, Erstes Buch, Kapitel 1–80, Arnheim als Freund der Journalisten, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 1978, S. 325–326

Laubacher Feuilleton 15.1995, S. 14

| Mi, 04.03.2009 | link | (2462) | 1 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Schrift und Sprache |

Für eine Sprache des Tuns

1.

Unsere Sprache ist eng an die Entwicklung des westlichen Denkens und der Philosophie seit Aristoteles gebunden. Sie entspricht dieser Tradition insofern, als sie ein Mittel der Introversion von Widersprüchen der Außenwelt ist, anders gesagt, als sie die Ansprüche der Außenwelt dem Individuum gegenüber vertritt.

Sie entspricht dieser Tradition auch insofern, als sie die Außenwelt zum Reflex ihrer selbst macht. Das bedeutet, daß die Außenwelt so ist, wie sie «gesagt» wird. Indem sie die Außenwelt durch die Interpretation, die sie von ihr gibt, ersetzt und den Anspruch ihrer Interpretation dem Individuum gegenüber manifestiert, sichert unsere Sprache mechanisch die Herrschaft der Repräsentation über das Leben.

2.

Diese Herrschaft sichert unsere Sprache durch die Teilung. Sie teilt das Leben in «Realität» und «Idee». Dank dieser Teilung installiert sie sich als unersetzliches und einziges Medium, und Dank der unaufhörlichen Inbesitznahme des zwischen Individuum und Außenwelt geschaffenen Raumes ersetzt sie nahezu vollkommen jede direkte und primäre Kommunikation durch die «repräsentative» Information eines Mediums, durch dessen Monolog. In dem Maße, als das Medium repräsentativ wird für die Außenwelt und diese endlich ganz ersetzt, wird das Individuum abhängig von ihm und sieht sich gezwungen, sein Recht auf die Außenwelt schrittweise abzutreten.

Solange als das, «was geschieht», nur dem entspricht, «was schon immer geschehen ist», solange als die immer autonomere Repräsentation auf dem gegenwärtigen Augenblick lastet, verwaltet unsere Sprache die Unvereinbarkeit (um sie zu verbergen) zwischen dem Verlangen nach Kommunikation und ihrem eigenen «repräsentativen» Charakter, der diktiert, was das Verlangen des Individuums «zu sein hat»: die Welt (sprachlos) zu ertragen.

Seitdem die Ideologie des Humanismus (deren Prophet Aristoteles war) installiert ist, erbringt unsere Sprache den reichlichen Nachweis ihrer Eignung zum Vehikel dieser Ideologie der Entmachtung und Entfremdung aller Individuen.

3.

Jede Suche nach einer neuen Sprache, die sich ausschließlich als Suche nach einem neuen poetischen Code verstünde, kann nur als Weiterführung des traditionellen Denkens begriffen werden und nicht dem Vorwurf entgehen, einmal mehr das Feld der Möglichkeiten für die Herrschaft der Repräsentation über das gelebte Leben zu erweitern und zu vertiefen.

Die «visuelle Poesie», die zu keinem Zeitpunkt eine nur literarische Bewegung war, insofern, als sie Ziele proklamiert hätte, die man als Teil der akademischen oder anti-akademischen Position der Gegenwart bezeichnen könnte, hat sich vielleicht zum ersten Mal, durch die Anwendung einer Praxis auto-informativer Elemente, mehr als nur einem poetischen Code widersetzt. Sie hat sich tatsächlich den Machtverhältnissen in ihrer Gesamtheit widersetzt, die in unserer Sprache unterhalten und täglich neu geschaffen werden und also auch in unserer Gesellschaft.

In dem Maße als diese Sprache die Verständnislosigkeit des Individuums gegenüber der Außenwelt, deren Teil es ist (und die ihm doch immer fremder wird) nährt, fordern die «Visuellen» die Belebung der Außenwelt nicht durch ein Jenseits oder durch die Repräsentation (Mißbrauch der zum Objekt der Interpolierung gewordenen Außenwelt), sondern durch den ihr eigenen Willen, sich zu begreifen und sich zu entziffern. »Visuelle Poesie» — der Ausdruck wird übereinstimmend mit der Definition von Emmet Williams für die konkrete Poesie («konkrete Poesie ist, was konkrete Poeten machen») verwandt — ist Träger der der Außenwelt innewohnenden Evidenz, ist es in dem Maße, als das Individuum und die Welt Teil derselben Vision des Lebens sind.

4.

Die Praktizierung einer sich ständig selbst veröffentlichenden Schrift, einer Schrift zugleich, die sich selbst alleiniger Inhalt ist, führt ganz natürlich zur Entdeckung zahlloser Informationselemente außerhalb des alphabetischen Zeichenbestands — das photographische Bild, die Gesten weitab vom Papier, jede Situation des gelebten Lebens. Unter der Bedingung, daß alles, was existiert, durch seine ihm eigene materielle Existenz «spricht», kann Kommunikation stattfinden. Für die «visuelle Poesie» bedeutet das, daß sie eine Notwendigkeit außerhalb ihrer selbst gefunden hat und eine «wirkliche Reflexion in der Außenwelt» (Dick Higgins).

5.

Indem sie die Ansprüche der Außenwelt, so wie sie ist und so wie sie schon immer war, dem Individuum gegenüber vertritt (und nicht umgekehrt), gliedert unsere Sprache es in ihre Interpretation der Außenwelt ein. Das Individuum wird, wie gesagt, anstatt Träger von Sprache Sprachobjekt und damit sprachloser Teil der durch die Sprache errichteten widersprüchlichen Ordnung. Es kann deshalb nicht das Ziel einer Praxis sein, diese Sprache durch einen neuen «repräsentativen» Code zu ersetzten, der einerseits den Umschlag von Leben in Sprachlosigkeit nur akzeptieren könnte: jeder Moment, ausnahmslos alles muß seinem Anonymat, seiner Langeweile entrissen werden; durch die ihm eigene Sprache, den ihm eigenen Willen zu sein.

Jochen Gerz

Laubacher Feuilleton 1.1992, S. 8; Nachdruck aus: Texte, hrsg. von Erich Franz, Karl Kerber Verlag, Bielefeld 1985; Erstveröffentlichung 1970, Uomini e Idee 23/25, Neapel 1970; Theoretische Positionen zur Konkreten Poesie, Tübingen 1974; S. 13–15

| Mo, 26.01.2009 | link | (2336) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Schrift und Sprache |

Materialistische Kommunikation

Dann besuchten wir die Sprachschule, wo drei Professoren über die Verbesserung ihrer Landessprache Beratungen abhielten. Die erste Maßnahme sollte darin bestehen, daß man mehrsilbige Wörter in einsilbige verwandelte und Verben sowie Partizipien ausließ, den im Grunde seien ja alle wahrnehmbaren Dinge Substantiva. Der nächste Schritt solle die Abschaffung aller Wörter überhaupt sein. Dies wurde in gesundheitlicher Hinsicht wie auch aus Gründen der Kürze für sehr vorteilhaft angesehen, denn jedes Wort, welches wir aussprechen, bringt ohne Zweifel in gewissem Umfange eine Verminderung unserer Lunge durch Verschleiß und damit eine Beeinträchtigung unserer Lebenskraft mit sich. Da jedes Wort den Namen eines Gegenstandes darstelle, so schlug man als empfehlenswerten Ausweg vor, jeder solle solche Dinge bei sich tragen, die er benötige, um sich über die Geschäfte verständlich zu machen, die er besprechen wolle. Diese Erfindung wäre zweifellos zum besten des allgemeinen Gesucdheitszustandes eingeführt worden, hätten nicht die Frauen gemeinsam mit dem Pöbel und anderen ungebildeten Leuten mit einer Revolution gedroht, wenn ihnen nicht freigestellt bliebe, sich beim Sprechen ihrer Zunge zu bedienen, wie sie das von ihren Vorfahren her gewöhnt seien. Das Volk ist eben ein Feind aller Wissenschaften. Immerhin haben sich schon zahlreiche der Gelehrtesten und Weisesten zu der Methode entschlossen, sich mit Gegenständen auszudrücken. Dies bringe allerdings die eine Unbequemlichkeit mit sich, daß ein Mann, dessen Geschäfte sehr umfangreich und mannigfaltig sind, ein verhältnismäßig großes Bündel auf seinem Rücken herumschleppen muß, wenn er es sich nicht leisten kann, sich von einem oder zwei kräftigen Dienern begleiten zu lassen. Oft habe ich zwei dieser Weisen beobachtet, wie sie gleich Hausierern in meiner Heimat unter der Last ihrer Bündel beinahe zusammenbrachen. Wenn sie sich dann auf der Straße begegneten, legten sie ihre Last ab, öffneten ihre Säcke und unterhielten sich eine Stunde lang miteinander. Dann packten sie ihren Kram wieder ein, halfen sich gegenseitig, ihr Gepäck wieder aufzunehmen und verbschiedeten sich voneinander.

Für kurze Gespräche kann man seinen Bedarf in der Tasche oder unter dem Arm mit sich führen. Zu Hause aber kann niemand in Verlegenheit kommen. Deshalb ist ein Raum, wo sich eine Gesellschaft zusammenfindet, die sich auf diese Art unterhalten will, mit den verschiedensten Gegenständen angefüllt, die griffbereit umherliegen und als Hilfsmittel für eine solche künstliche Unterhaltung dienen.

Ein anderer großer Vorteil, den diese Erfindung mit sich bringt, ist der, daß sie als Weltsprache dienen kann und von allen zivilisierten Nationen verstanden wird, bei denen Materialien und Gebrauchsgegenstände sich gleichen oder doch so ähnlich sind, daß wir die verschiedenen Gewohnheiten leicht erraten können. So sind Gesandte in der Lage, ohne Schwierigkeiten mit fremden Fürsten oder Staatsministern zu verhandeln, deren Sprache sie nicht verstehen.

Jonathan Swift

Gullivers Reisen in ferne Länder, übersetzt und herausgegeben von Richard Mummendey. Mit freundlicher Genehmigung der Büchergilde Gutenberg, Frankfurt am Main 1964, S. 254 – 256

Laubacher Feuilleton 3.1992, S. 1

| Di, 09.12.2008 | link | (1528) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Schrift und Sprache |

Ich denke, daß ...

Ich habe gedacht: Wahrscheinlich kennen sie das auch: ein Wort, eine Redewendung, eine Melodie ergreift Besitz; der Kopf, das Gehirn, alle Sinne lauern nur darauf, dasselbe Wort, dieselbe Melodie, dieselbe Redewendung von anderen zu hören. Sie kennen das.

Seit langem schon bin ich besessen von der Redewendung «ich denke, daß ...». Offensichtlich ist allen Menschen das Glauben, Meinen, Fühlen abhanden gekommen. Niemand mehr hat eine Ansicht, Einfälle gibt es nicht. Bereits für eine winzige Ahnung wäre ich dankbar. Doch es muß partout das Denken sein.

Nicht, daß ich gegen das Denken etwas einzuwenden hätte — aber doch nicht «ich denke, daß ...», auch nicht «ich denke ...», ohne daß. Es geht zwar, weil die Sprache sich nicht wehren kann; aber es ist falsch. Während des Denkens ist das daß noch nicht zu haben, und hat man das daß, denkt man es nicht mehr, sondern hat einen Gedanken zu Ende gedacht.

Warum also gebraucht alle Welt diese grammatikalisch wie logisch falsche Redewendung? Unser Kohlenpott-Germanist-Anglist tippt auf einen weiteren Anglizismus. Tatsächlich finde ich in meinem alten Hornby/Gatenby/Wakefield, The Advanced Learner's Dictionary of Current English (first published 1948), unter dem Stichwort ‹think›: «5. I (think) I`ll go for a swim.» Aber reicht dieser Fund zur Erklärung? Der Kollege aus dem Ruhrgebiet legt nach, behauptet (mit Vorbehalt), der Englisch sprechende Mensch früherer Zeiten habe sogar gesagt: «me thinks». Mein Wörterbuch weiß davon nichts. Ein USA-kundiger Freund allerdings erinnert sich, diese Wendung in trostlosen US-amerikanischen Armenvierteln gehört zu haben; Gedankenblitz: Armut! Klar, die Leute haben andere Gedanken als die über Grammatik und Logik des Denkens — «me thinks». Aber Redakteure, Talkshow-Akteure, Vernissagen-Besucher und, vor allem, Politiker mögen alles mögliche sein, arm sind sie nicht.

Vielleicht also ist diese Floskel doch nicht mehr als ein Euphemismus, das (unbewußte) Bemühen, ein vermeintlich banales Ahnen oder Meinen oder Glauben zu überhöhen. Kant: «Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand gegeben, und ohne Verstand keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. [...] Der Verstand mag nichts anzuschauen, und die Sinne nichts zu denken. Nur daraus, daß sie sich vereinigen, kann Erkenntnis entspringen.»

«Ich denke, daß ...» ist demnach die sprachliche Unform einer suggerierten neuen Nachdenklichkeit; eine Gegenbewegung zu dem ‹Aus-dem-Bauch-Sprechen›, auch so ein Stand-Punkt der letzten Jahre, als man und frau nicht die Stirnen krausten, sondern allenfalls den Bauch in Falten legten?

Der US-amerikanische Linguist Benjamin Lee Whorf (1897 – 1941) kennzeichnet die Einstellung des «gesunden Menschenverstandes» bzw. — wie er selber schreibt — der «natürlichen Logik» zur Grammatik am Beispiel eines deutschen Grammatikers, der sein Leben dem Studium des Dativs gewidmet hatte und dem mit Spott und Verachtung, bestenfalls mit Ironie oder Unverständnis begegnet worden sei. «Vom Standpunkt der natürlichen Logik», so Whorf weiter, «sind der Dativ und die Grammatik überhaupt sehr unbedeutende Dinge. Von den alten Arabern wird uns berichtet, daß sie eine ganz andere Haltung einnahmen: Zwei Prinzen, erzählt uns die Geschichte, stritten sich um die Ehre, die Schuhe des gelehrtesten Grammatikers des Reiches anlegen zu dürfen; worauf ihr Vater, der Kalif, bemerkt haben soll, es sei der Ruhm seines Landes, daß man große Grammatiker sogar höher als Könige ehre.»

Ich denke, daß ich jetzt fertig bin.

Mandred Jander

Laubacher Feuilleton 3.1992, S. 1

| Di, 02.12.2008 | link | (2520) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Schrift und Sprache |

Die Lust am Text

das ist jener Moment, wo mein Körper seinen eigenen Ideen folgt — denn mein Körper hat nicht dieselben Ideen wie ich. [Seite 26]

Mit jemandem zusammensein, den man liebt, und an etwas andres denken: so habe ich die besten Einfälle, so finde ich am besten, was ich für meine Arbeit brauche. Das gleiche gilt für den Text: er erregt bei mir die beste Lust, wenn es ihm gelingt, sich indirekt zu Gehör zu bringen; wenn ich beim Lesen oft dazu gebracht werde, den Kopf zu heben, etwas andres zu hören. Ich bin nicht notwendig durch den Text der Lust gefesselt; es kann eine flüchtige, komplexe, unmerkliche, geistesabwesende Handlung sein: eine plötzliche Kopfbewegung, wie die eines Vogels, der nicht hört, was wir hören, der hört, was wir nicht hören. [Seite 38]

Manche wollen einen Text (eine Kunst, eine Malerei) ohne Schatten, der getrennt ist von der «herrschenden Ideologie»; aber das wäre ein Text ohne Fruchtbarkeit, ohne Produktivität, ein steriler Text (siehe den Mythos von der Frau ohne Schatten). Der Text braucht einen Schatten: dieser Schatten, das ist ein bißchen Ideologie, ein bißchen Darstellung, ein bißchen Subjekt: notwendige Geister, Luftblasen, Streifen, Wolken: die Subversion muß ihr eigenes Halbdunkel hervorbringen.

(Man sagt gewöhnlich «herrschende Ideologie». Dieser Ausdruck ist unangebracht. Denn was ist Ideologie? Eben gerade die Idee, insofern sie herrscht: Ideologie kann nur herrschend sein. So richtig es ist, von «Ideologie der herrschenden Klasse» zu sprechen, da es ja eine beherrschte Klasse gibt, so inkonsequent ist es, von «herrschender Ideologie» zu sprechen, weil es keine beherrschte Ideologie gibt: auf der Seite der «Beherrschten» gibt es gar nichts, keinerlei Ideologie, außer eben gerade — und das ist die letzte Stufe der Entfremdung — die Ideologie, die sie gezwungenermaßen (um symbolisieren, also um leben zu können) von der Klasse, die sie beherrscht, übernehmen. Der soziale Kampf ist nicht auf den Kampf zweier rivalisierender Ideologien reduzierbar: es geht um die Subversion jeder Ideologie.) [Seite 49]

Über die Lust am Text ist keine «These» möglich; höchstens eine Inspektion (eine Introspektion), die zu nichts führt. Eppure si gaude! Und dennoch und gegen jedermann genieße ich den Text.

Einige Beispiele wenigstens? Man könnte an eine riesige kollektive Ernte denken: man würde alle Texte sammeln, denen es gelungen ist, bei jemandem Lust zu erregen (woher auch immer die Texte stammen mögen), und man würde diesen Textkörper ausstellen (corpus: das ist es), so etwa die Psychoanalyse den erotischen Körper des Menschen ausgestellt hat. Es ist jedoch zu fürchten, daß eine solche Arbeit nur darauf hinausliefe, die ausgewählten Texte zu erklären; es käme zu einer unvermeidlichen Gabelung des Projekts: da die Lust sich nicht sagen läßt, würde sie in den allgemeinen Weg der Motivationen eintreten, von denen keine definitiv sein könnte (wenn ich hier von Lust am Text spreche, so immer en passant, in ganz ungesicherter, keineswegs systematischer Art). Mit einem Wort, eine solche Arbeit könnte nicht geschrieben werden. Um ein solches Sujet kann ich nur kreisen — und daher ist es besser, sie kurz und alleine zu tun als kollektiv und unendlich; man verzichtet besser darauf, vom Wert, der Begründung der Affirmation, zu den Werten überzugehen, die Wirkungen der Kultur sind. [Seite 51]

Sich eine Ästhetik ausdenken (wenn das Wort nicht zu sehr entwertet ist), die restlos (vollständig, radikal, in jeder Hinsicht) auf der Lust des Konsumenten beruht, wer er auch sei, welcher Klasse, welcher Gruppe er auch angehört, ohne Ansehen der Kulturen oder Sprachen: die Folgen wären enorm, vielleicht sogar umwerfend (Brecht hat eine solche Ästhetik der Lust entworfen; von all seinen Vorschlägen vergißt man diesen am häufigsten). [Seite 87]

Text heißt Gewebe; aber während man dieses Gewebe bisher immer als ein Produkt, einen fertigen Schleier aufgefaßt hat, hinter dem sich, mehr oder weniger verborgen, der Sinn (die Wahrheit) aufhält, betonen wir jetzt bei dem Gewebe die generative Vorstellung, daß der Text durch ein ständiges Flechten entsteht und sich selbst bearbeitet; in diesem Gewebe — dieser Textur — verloren, löst sich das Subjekt auf wie eine Spinne, die selbst in die konstruktiven Sekretionen ihres Netzes aufginge. Wenn wir Freude an Neologismen hätten, könnten wir die Texttheorie als eine Hyphologie definieren (hyphos ist das Gewebe und das Spinnetz). [Seite 94]

Roland Barthes

Aus: Die Lust am Text, Frankfurt am Main 1974 (Erstausgabe). Original: Le Plaisir du Texte (Editions du Seuil, 1973). Aus dem Französischen von Traugott König. Mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp Verlages, Frankfurt am Main.

Laubacher Feuilleton 1.1992, S. 1

| So, 12.10.2008 | link | (3349) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Schrift und Sprache |

Politik der Soßen

Die Wertlosigkeit des Redens

Ein Rhetor aus dem Altertum definierte seinen Beruf einmal so: «Kleine Dinge groß erscheinen lassen.» [...]

Die Schönheitskünstler, welche die Frauen herrichten und schminken, richten weniger Schaden an als solche Wortverdreher. Ist doch wenig verloren, wenn man die Frauen nicht so sieht, wie sie wirklich aussehen; während die anderen sich direkt rühmen, daß sie uns täuschen, daß sie nicht bloß unsere Augen, sondern unser Urteil vernebeln und daß sie das Wesen der Dinge verdrehen und entstellen. In den Staaten, deren gute Politik und Verwaltung sich lange hat halten können, wurde auf die Redner wenig gegeben. Ariston definiert die Rhetorik treffend als «Wissenschaft, wie man das Volk überredet». Sokrates nennt sie in Platos Gorgias «Die Kunst zu täuschen und zu schmeicheln» [...] Sie ist nur ein Mittel zum Zweck. Zum Beispiel kann man damit eine aufgeregte Volksmenge dahin bringen, wohin man will, oder sie aufhetzen. Man braucht sie nur für kranke Staaten, wie man die Medizin nur für kranke Menschen nötig hat. [...]

Die Redekunst hat in Rom zu der Zeit in der höchsten Blüte gestanden, in der die Politik am unsichersten war und in der sie dauernd vom Bürgerkrieg bedroht wurde: wie das Unkraut am meisten auf solchen Feldern wuchert, die brachliegen und nicht richtig in Kultur gehalten werden. Es scheint deshalb, daß die Staatsformen mit monarchischer Spitze die Redekunst weniger nötig haben als die anderen. Denn ein einzelner kann vor der Wirkung dieses Giftes durch Erziehung und Beratung leichter geschützt werden als eine Volksmenge, die leicht umzustimmen ist. Sie läßt sich, sozusagen an den Ohren, durch die verführerischen Klänge dieser Kunst hierhin und dorthin führen, und es gelingt ihr dabei nicht, ruhig abzuwägen und durch vernünftiges Nachdenken zu ermitteln, was richtig ist.

Mein Thema paßt auch auf einen Italiener, dem ich vor kurzem begegnet bin; er war beim Kardinal Caraffi bis zu dessen Tode als Haushofmeister beschäftigt gewesen. Ich bat ihn, mir etwas über dieses sein Amt zu berichten. Da hat er mir einen langen Vortrag über diese Maulwissenschaft gehalten, so feierlich und dozierend, so als wenn er ein tiefes theologisches Problem zu behandeln gehabt hätte. Zum Beispiel hat er mir aufgezählt, was für verschiedene Appetite es gibt, etwa vor dem Essen und nach dem zweiten oder dritten Gang; dann, wie man diese verschiedene Art Appetit in Rechnung stellt; einmal soll es nur gut schmecken, ein andermal appetitanregend, und dann wieder appetitreizend sein; dann kam die Politik der Soßen; erstens Soßen im allgemeinen; zweitens die Zutaten im besonderen, wie sie einzeln beschaffen sein müssen und wie sie auf das Ganze der Soßen wirken; es folgte das Kapitel über die Salate und ihre Unterarten, eingeteilt nach Jahreszeiten, oder danach, ob sie warm oder kalt serviert werden müssen, schließlich danach, wie sie äußerlich hergerichtet und auch für das Auge lockend gestaltet werden können. Hernach verbreitete er sich über die äußere Ordnung der Mahlzeiten: Decken, Reihenfolge der Gänge usw., wieder durchsetzt mit schönen und tiefen Sprüchen; und das alles in einer aufgeblasenen, hohen und großartigen Sprache und mit Benutzung derselben Ausdrücke, die am Platze sind, wenn man über die Regierung eines Reiches spricht. [...]

Michel de Montaigne (1533 – 1592)

Aus: Die Essais, hier: Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1953; Lizenzausgabe für den Carl Schönemann Verlag, Bremen, übersetzt und hrsg. v. Arthur Franz

Laubacher Feuilleton 1.1992, S. 12

| So, 12.10.2008 | link | (1701) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Schrift und Sprache |

weiterblättern ist das anwachsende Archiv der édition csc, mittlerweile in aktueller Fortsetzung. Partenaire, Partner.

Letzte Aktualisierung: 05.12.2013, 18:31

Zum Kommentieren bitte anmelden.

Links:

... Aktuelle Seite

... Inhaltsverzeichnis

... Autorinnen und Autoren

... Inwendiges

... Impressum

... Blogger.de

... Spenden

Letzte Kommentare:

/

Biographische Notiz

(edition csc)

/

Martin Knepper

(edition csc)

/

Enzoo (52 [2.10.2012]):

(edition csc)

/

Liebe virtuelle Verleger,

(edition csc)

/

Unglaublich

(jean stubenzweig)

/

Herbert Köhler

(edition csc)

/

Das sehen wir

(edition csc)

/

Guter Artikel!

(wolfganggl)

/

nur konsequent, dass storck...

(vert)

/

Telephon-Spiele

(edition csc)

/

Ein Porträt

(edition csc)

/

Unser Häus'chen

(daniel buchta)

/

Die bagonalistische Ballastung

(edition csc)

/

Dictionnaire

(edition csc)

/

Eine Antwort

(edition csc)

/

Please copy

(einemaria)

/

kid37, "We learned more from...

(kreuzbube)

/

Der bildenden Zeitung

(edition csc)

/

Da sieht man es. Nicht in...

(kid37)

Privatsphäre:

Suche:

Links:

... Aktuelle Seite

... Inhaltsverzeichnis

... Autorinnen und Autoren

... Inwendiges

... Impressum

... Blogger.de

... Spenden

Letzte Kommentare:

/

Biographische Notiz

(edition csc)

/

Martin Knepper

(edition csc)

/

Enzoo (52 [2.10.2012]):

(edition csc)

/

Liebe virtuelle Verleger,

(edition csc)

/

Unglaublich

(jean stubenzweig)

/

Herbert Köhler

(edition csc)

/

Das sehen wir

(edition csc)

/

Guter Artikel!

(wolfganggl)

/

nur konsequent, dass storck...

(vert)

/

Telephon-Spiele

(edition csc)

/

Ein Porträt

(edition csc)

/

Unser Häus'chen

(daniel buchta)

/

Die bagonalistische Ballastung

(edition csc)

/

Dictionnaire

(edition csc)

/

Eine Antwort

(edition csc)

/

Please copy

(einemaria)

/

kid37, "We learned more from...

(kreuzbube)

/

Der bildenden Zeitung

(edition csc)

/

Da sieht man es. Nicht in...

(kid37)

Privatsphäre:

Suche: